楽太郎です。

前回の記事で、「高神産日神が伊弉諾命の系譜である可能性」について言及しました。

それは「日月の巻」の散文「あめつちのとき」に書かれた「神代」によるものですが、私は「真の天照大御神」こと伊奘冉命が「日の神」であるため「天照皇大神」と考え、「高神産日神」に比定していたからです。

伊弉諾命を「高神産日神」とすれば、疑問が生じる部分があります。

順当に考えて「優位の神」が「高天原」の最高権威として天界を治め、「天照皇大神」となられる方が自然です。

しかし二柱としては先にお産まれになられ、優位であるはずの「高神産日神」こと伊弉諾命が、なぜ高天原を治めずに地球や「月」の御守護に就かれたのか、そこに明解な筋書きが見出せなかったのです。

ただ、こう考えることもできます。

「むしろ優位の神だからこそ、天の目的を果たすために『地球』を生み、守護する役割を担ったのではないか」

そう考えると、全く違う見方ができます。

神々の真意が「地界」にあるからこそ、天界を治める天照大御神は自ら「サブ」の御役目を担い、優位の神が「経綸」の完成を担うことになったのではないでしょうか。

まして、天にいる神々からすると今住まわれている天界こそが「地上」であり、地上世界は「逆さまの天界」なのかもしれません。

「白銀の巻・第二帖」に、こうあります。

「竜神と申しているが、竜神にも二通りあるぞ、地からの竜神は進化して行くのであるぞ、進化を嘘だと思うは神様迷信ぞ、一方、天からの竜神は退化して行くのであるぞ、この二つの竜神が結ばれて人間となるのであるぞ、人間は土でつくって、神の気入れてつくったのだと申してあろうがな」

人間は「地上」の存在であるため、常に「天」を見上げて生きていきます。

「向上心」とは常に「上」を見ることであり、「進化」や「成長」も自身の向上によって起こるものです。

ただ既に「全知全能」に到達し、天界において「向上」することが難しい神々は、逆に「地」を目指すことで「向上」に向かわれるのではないでしょうか。

これが「白銀の巻」の引用にある「退化する天の竜神」の意味かもしれません。

純粋に、神々が堕落するために世を治めておられるとは考えにくく、また中途半端な目的で「地球」を創造するとは思えません。

ゆえに、神々は自らの「向上心」から「地の世界」に向き合っておられると考えるのが妥当でしょう。

向上心に伴う「成長」とは、言い換えれば「弥栄」ということです。

弥栄とは「永遠の繁栄」という意味ではなく永久に成長していくことであり、成長していくに従って改善の度合いが増していく、そうして善良になった世界を「天国」と呼ぶのかもしれません。

この不条理極まりない地上世界にあって、私たち人間は「天国」が彼岸の世界にあると信じています。

しかし神々からすれば、この地上に「天国」を造り出す御神業こそ「弥栄」の象徴であるのではないでしょうか。

そして、その御神業を成し遂げることこそ「成長」に繋がり、神々の世界も弥栄えていくと考えられます。

こうして天地揃って「天国世界」となることが神々の最終的な「経綸」であり、現在の「大峠」はその一つのプロセスと言えるかもしれません。

では、なぜ神々はそこまでして「弥栄=成長」にこだわられるのでしょうか。

神々の真意を理解した時、この「経綸」の本当の目的が見えてくる気がします。

それを考えるに当たり、まず「神界の成り立ち」を把握する必要があります。

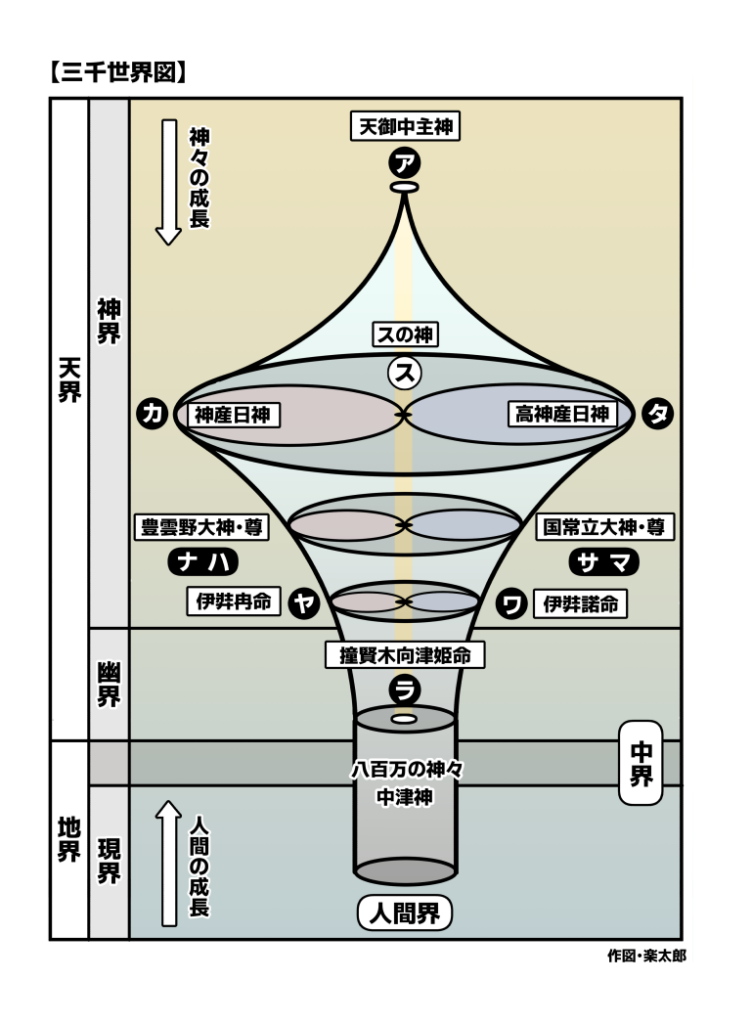

この図は「あめつちの時」と「空の巻・第三帖」を参考にしました。

先日投稿した「奥山について」では、「スの神」が二柱の中心を括る「・」として存在し、二柱を取り囲む「◯」を「天御中主神」として描いています。

これを系統図に置き換えると、上の図のようになります。

ここで「スの神」が世代ごとに存在し、というか各世代を貫く「御統(みすまる)」の血統を意味し、初代を「天御中主神」に始まり「撞賢木向津姫命」まで継承されていることがわかります。

高天原では「ヤの身魂」こと伊奘冉命、「ワの身魂」こと伊弉諾命のどちらが各世代ごとに「スの神」を擁し、「御統」の皇位を継ぐ方が「天照皇大神」となられる慣例なのではないでしょうか。

「天地の岩戸開き」では二世代遡り「国常立大神」の「サ行」と「豊雲野大神」の「ナ行」で「スの神」の引き渡しが行われ、ついに国常立大神が「天日月大神」として「御統」の系統を継承し、晴れて「天照皇大神」に御即位なされるのだと思います。

ここで撞賢木向津姫命は、二柱にとって「括り」の御役として「スの神」の「表」をなし、また伊弉諾命と伊奘冉命の間からご誕生なされた御子神である以上、二柱の御神能の一部を有することとなり、数多の「八百万の神々」と同じ次元に存在する「生き神」として、今も御働きなされているのでしょう。

ゆえに上図では、八百万の神々を含めて「ヤ・ワ」の世代から「ラ」の世代までを「元津神」とし、そこから下位の神々を「中津世からの神(中津神)」としています。

こうして見ると「八百万の神々・中津神」が幽界より下部に属するような図になっていますが、ここら辺は「御神威の及ぶ範囲」と考えて頂きたいです。

最下層部は「人間」ですが、人間は大神の「分御魂(ワケミタマ)」を与えられた神々であり、神示では肉体(神の宮)に対する「守護神」という言い回しになっています。

また神の「臣民」として「地(くに)の日月神」の神柱ともされます。

こう図にしてみると、神代の系譜は「地」に向かって世代交代を行い、弥栄し続けていることがわかります。

そして、おそらく「◯」の形質は下位に向かうにつれ濃度を増して凝固し、逆に「・」の性質は「純化」しているはずです。

上記「白銀の巻」の一節に、こうあります。

「小の中に大あるぞ、無の中に有が有るぞ、もの益々ますます小さければ、益々清ければ、益々内に大きなものあり、益々純なものあるぞ」

これを下位に従って「◉」が「凝縮」されていく図と捉えれば、地に向かうほど「有」の形質がより具体化され「物質」としての比重が高くなる反面、「・」としての性質はより霊性の度合いを増し、純化して小さくなった分、周辺の「◯」の面積は広がります。

要するに「霊」と「物質」の二極化が増大し、「霊界と現界」「天界と地界」の隔たりは大きくなります。

しかし隔世の幅が広がるに従って、神と人間の距離が広がることも意味し、人間はより物質的な世界に生き、神々は霊の世界に取り残されることになります。

そこで神としては、自らの「弥栄」のために、あえて創り出した隔世を利用して人間と関わり、「神の宮」とすることで「地の世界」に根を下ろし、そのご経験を元に成長なされるのかもしれません。

そう考えると、神と人間が「持ちつ持たれつ」の関係であり、「黄金の巻・第四帖」にあるように「神は人となりたいのじゃ、人は神となりたいのじゃ、霊は形を、形は霊を求めて御座るのじや、人は神の入れ物、神は人のいのち」と述べられる理由がわかる気がします。

ところで、「高神産日神」が「伊弉諾命」の御魂であられることの話に戻るのですが、私は「高神産日神」を伊奘冉命と比定していた理由の一つに「男の魂は女、女の魂は男(日の出の巻)」という一文があります。

岡本天明氏が影響を受けた「大本教」には「変性男子・変性女子」という概念があるようで、これは肉体の性別と真逆の性の霊魂を持つ、とされます。

ゆえに神々の身魂も、どこかの時点で「性の逆転」が起こっているはずだと私は考えていたのです。

ただ冷静に調べ直してみると、必ずしもそう言い切れないことがわかってきました。

「磐戸の巻・第一帖」からです。

「岩戸をひらくには神人かみひと共にゑらぎ、賑わうのだぞ、カミカカリして唄い舞うのだぞ、ウズメノミコトいるのだぞ、ウズメとは女のみでないぞ、男もウズメだぞ、女のタマは男、男のタマは女と申してあろうがな」

分析すると「神」を男と言い換えれば「人間」が女であり、「天」を男、「地」を女と読み替えると、「魂」は「身」とは逆の性質を持つがゆえに補完し合う関係である、という表現に過ぎないのかもしれません。

先の「白銀の巻」に、こうあります。

「人間は親を父と母とに区別しているが、母と現われる時は父その中に居り、父と現われる時はその中に母いるのであるぞ、何れも親であるぞ、父となり母となり現われるのであるぞ」

ここからは禅問答みたいな話になるのですが、「父」を「外側」から見れば男親となり、「内側」から見れば「母」の部分が隠れているとされます。

「プラスとマイナスと合わせて組みて、力出ると思うているのであろうが、一歩踏み出さねばならんぞ、プラスとマイナスと合わせたのではプラスとマイナスぞ、力ちから出ないのぞ、・の力が加わって、そこに喜びが出て理ことわりとなり、なりなりて真実と現われるのぞ(白銀の巻・同上)」

これを読み解くには「三種の神宝」というタームが重要になります。

「富士の巻・第三帖」から引用します。

「玉とは御魂みたまぞ、鏡とは内に動く御力おんちからぞ、剣とは外に動く御力ぞ、これを三種の神宝かんだからと申すぞ、今は玉が無くなっているのぞ、鏡と剣だけぞ」

「三種の神宝」とは「剣=外側に向かう力」「鏡=内側に向かう力」そして「玉=円環として働く力」の三つとなります。

ここで言う「父」とは「剣」であり、外側に向かう力「+」となり、「母」とは「鏡」であり内側に向かう「−」の力となります。

「+」と「−」だけでは力が出ないので、「・」という円環の働きが加わることで「🌀」となり、「ウム」と「ナル」の仕組みを生み出すことができます。

「父の中にも母がいる」とは、「父=◯」に対して「母=・」と考えれば、「親」たる「◉」は外側から見れば「父」だけれど、中身を見れば「母」である、という説明になります。

先例で言うと「◯」を「人間」、「・」を「神」とすれば、「人間(女)」の魂は「神(男)」と表現することができ、また逆の表現もできるのではないでしょうか。

だから「高神産日神=伊奘冉命」とする論拠は、必ずしも成立しないことになります。

あえて言えば、「伊弉諾命」を「地(−)」とすれば「伊奘冉命」は「天(+)」であり、「天を男」とすれば伊弉諾命の御魂は「女」、「地=女」なら伊奘冉命の御魂は「男」になると言えます。

簡単に説明すると「伊弉諾命の命(かけがえのない人)」は伊奘冉命であり、「伊奘冉命の魂(最愛の人)」もまた伊弉諾命と表現できるのではないでしょうか。

むしろ、そう考えた方が二柱の身魂の関係性について理解しやすくなる気がします。

ということで、「高神産日神の性別問題」は伊弉諾命の系譜として「男神」と考えるのが妥当と考えます。

しかし、あくまで「極」として「ア・ヤ・ワ」の太神が存在するとして「+と−(男女)」の相として御顕現なされた二柱は、極の神の「間を取り持つ」に過ぎないとされます。

ゆえに厳密には「高神産日神」も「神産日神」も記紀神話の通り「独神」、「純男」であり、男女の神は顕現の一つであり「化身」と考えられるかもしれません。

ここら辺は神示の解読だけで断定することはできないのですが、少なくとも「変性男子・変性女子」という概念はこの系譜に当て嵌まらないと言えます。

「男の魂は女、女の魂は男」とは、単純に「魂は真逆の存在を求める」という性質における例えであって、実際にそうとは言い切れないのが結論です。

しかし「真逆の性質」ゆえに反発し合い、それが契機となって「戦」となることもあり得るはずです。

神示では、現在の大峠に起こっている「大戦(おおいくさ)」とは「・」と「◯」の戦いであり、「善と悪の戦」「霊と肉の戦」、「神と学との戦」とも言われます。

「富士の巻・第三帖(1944年8月時点)」では「神界ではその戦の最中ぞ」「神界の都には、悪が攻めて来ているのだぞ」という記述があります。

時間と空間の概念がない「霊界」と、私たちの住む現世では時系列が根本的に異なり、起こる現象も違うとされますが、霊界で起こった出来事は何らかの形で現界で再現されると言います。

ただし「富士の巻・第六帖」では「神のもう一つ上の神の世の、もう一つ上の神の世の、もう一つ上の神の世は、戦いくさ済んでいるぞ」とあり、また「夜明けの巻・第十一帖(1945年8月)」では「奥の神界では済んでいるが、中の神界では今最中ぞ」とあります。

これは「元の元の元の元の神(高神産日神)」の次元での話と思われ、上位神界から順繰りに時系列が波及していくことを考えれば、元を辿れば「宇宙開闢の神々」の次元から「・と◯の戦」が始まっていると言えるかもしれません。

私たちには、私たちの次元で「悪人」との戦いがありますが、伊弉諾命の座す次元では「悪神」との戦いがあり、その更に上の次元でも何らかの戦いがあったと推察されます。

ここで疑問なのは、「善の神」が支配するはずの天界から「戦」が起こり、高い次元で生じた「悪」の勢力が、なぜ私たちの次元に至るまで「九分九分九厘」攻め込んでくる事態が許されてしまったのでしょうか。

しかも「天の岩戸」が開けた後の伊弉諾命は、天界では既に「天日月大神」になられているはずであり、天地の因果律は神々にも曲げられないとしても、戦中戦後の時点で未来の地上に起こる「シナリオ」を握っておられた節があります。

「黄金の巻・第十八帖」に、こうあります。

「今までの事は少しも交わらない、新しき世になるのであるから、守護神殿にも分からんことするのであるから、世界の民が皆一度に改心する様に、どん詰まりには致すのであるなれど、それまでに一人でも多く、一時も早く改心させたいのじゃ」

この「どん詰まり」というのは、2026年現在の私たちの文明社会そのものである気がしてならないのですが、2029年に「地の岩戸開き」が起こると考えられるので、それを見越しての御計画と思われます。

また「雨の巻・第十三帖」にも、こう書かれています。

「時に応じて、どうにでも変化できるのが誠の神の集団だぞ、不動明王殿も力あるのに、あそこ迄まで落としてあるは、神に都合ある事ぞ」

おそらく、神々としては「やろうと思えば」悪神や魑魅魍魎の類、悪人の作った「悪の仕組み」も一網打尽にして、すぐさま「光の世」に変えることもできたはずです。

しかし、神々はわざと力を抑え「善の神が弱い」状態を招いた上で、悪神の勢力が「九分九厘」まで攻め込んでくるように「仕向けている」とも考えられます。

なぜ、わざわざ「悪」を利する真似を、「善」の神々がなさるのでしょうか。

実はここに「三千世界の大洗濯」こと「宇宙の大構造改革」の真意があったのです。

「秋の巻・第一帖」には、こうあります。

「大神は大歓喜であるから、悪をも抱き参らせているのであるぞ、抱き参らす人の心に、誠の不動の天国来るぞ、抱き参らせば、悪は悪ならずと申してあろうが」

この「誠の不動の天国」とは、先述の誠の神の集団に係る「不動明王殿」に掛かっている気がします。

現在の世界において、神々は「不動明王」として「悪」から「誠の天国」に住まう「臣民」を完全に守ることが出来るのだけれど、あえてそれをなさらないのだと思います。

これには、神々が悪を一方的に滅するだけでは「不動の天国」にはならず、その成就には「悪を抱き参らせる」必要があるからだと思います。

「扶桑の巻・第十一帖」には、そもそも「悪は悪ではない」と書かれています。

「人民と申す者は天狗だから、自分は良いのだが世の中が悪いのだと申しているなれど、世の中と申すものは大神のハタラキの現われであるから、大神の中での動きであるから、世の中が悪いと思うのは大神が悪いと思う事になるのじゃぞ、そこに底知れぬ程の魔の仕組みがあるぞ、気つけおくぞ」

「悪を悪と思う心が悪」というのも禅問答の印象がありますが、ここでは「悪」の認定が「大神」を悪く言うことに等しいと、釘を刺さす形になっています。

ただ、「魔」という存在が提示されており、これは「悪」ではなく「外道」という扱いになるようなのです。

「春の巻・第四十九帖」からです。

「善のみで善ならず、悪のみで悪ならず、外道は夜明け来れば消えてしまうぞ、夜明けの御用大切と申してあろうが、外道の悪殺すでないぞ、抱き参らすから消えるのであるぞ」

「悪」にも通常の「悪」と「外道の悪」があり、「悪」を抱き参らせたら「外道」は消えてなくなるとされます。

以上をまとめると、神の国に九分九厘まで侵攻を許すのも、「善」が踏み躙られるのも「悪を抱き参らせる」ためであり、世界を司る神々のシナリオからしてみれば「一厘の仕組み」は必ず発動するため、結果が変わることがないからこそ「好き勝手にやらせている」とも言えるのです。

「雨の巻・第十四帖」からの引用です。

「一番尊い所一番落としてあるのじゃ、この事分かって来て天晴れ世界唸るのじや、落とした上に落として、もう落とす所無い様にして上下引っ繰り返るのじゃ、引っ繰り返すのでないぞ、引っ繰り返るのじゃぞ、この事間違えるでないぞ」

どうも「世界中一度に揺すぶると申してあろう、釦ボタン一つででんぐり返ると申してあること、まだ分からんのか(黄金の巻・第十八帖」の文言に繋がっている気がします。

「ボタン一つ」とは「一厘の仕組み」であり、神の経綸として間違いなく作動するからこそ、あえて「九分九厘」まで侵攻を許しているとしか考えられません。

おそらく、「天地の岩戸」が開いた後の世界は、そもそも「悪」の存在様態がそれまでと打って変わり、完全に「悪の御用」として善の踏み台に使われ、「噛ませ犬」程度の存在感になるからこそ、悪神に対して最後の大暴れを容認なされているようにも感じます。

それはそれで、今でも「善人」が泣き寝入りする状態となっているのですが、むしろこの厳しい状況にあるからこそ人間の「真意」が試され、「神と獣」の性分が顕わになると言えるのではないでしょうか。

ここで気になるのは、「善と悪の戦い」が「奥の神界」でも起きていたとして、限りなく「天国」に近いであろう上位の次元で、血生臭い戦いが本当に起こったのか、ということです。

やはり「戦」の構図が「・VS◯」にある以上は、少なくとも高神産日神の次元で起きた争いは「スの神」の「御統」を巡る神々の葛藤だったのではないでしょうか。

高い次元での諍いが下位の次元に波及すると、違う形で露骨さが具現化し、現界においては「金と力」で成り上がった人々の「岩戸閉じ」という形に反映しているのかもしれません。

それが「元津神」たる伊弉諾命の次元においては、「悪神」との対決という構図になっていると思われます。

「悪」に神の都まで攻め込まれた時、奇しくも「天の岩戸開き」とほぼ同じ日に我が国で起きた「広島原爆投下」と同じことが、かつて神界にもあったのかもしれません。

そこまで壮絶な状況を目の当たりにすれば、元津神と言えど怒りの頂点に達するでしょうが、神示では「太神は全てが喜びにましますがゆえ怒りはなく、もし怒りが出たら神の座から外れてしまう(扶桑の巻)」と書かれています。

ここまでの大悪業を目前にされた上で、「夜明けの巻」の1945年8月7日に「あら楽し、あなさやけ」と降ろされた天之日月神様の胆力は相当なものだと思います。

ただ、神としても忍耐を「試練」と感じておられたとしたら、常にかなりの覚悟で経綸に臨んでおられるのでしょう。

この世界はあまりに凹凸が多く、「ライフ・イズ・ビューティフル」とは簡単に言えないことばかりです。

しかも神様でさえ試練に遭われる厳しい世界で、本当に「弥栄の世」を迎えられるのでしょうか。

ただ「大神」という宇宙ならず神界含め「三千世界」をお造りになられた神々が、この「試練」の目的や厳しい修行の果てにある栄誉も、見えていないはずはありません。

修行を実際に行うのは「身魂」としての自分であり、低い次元に足をつけている「生き神」としての御自身にあるはずですが、「大神」の真意が予めわかっているなら、大抵のことは「予定調和」でしょう。

つまり「結果」がわかっているのに、それをあえて実地でやり直す必要があるのは「悪を抱き参らせる」、すなわち「◯に・を入れ、一つにまとめる」という作業を通じて、この三千世界をより成長、弥栄させるためなのではないでしょうか。

その一環として、伊弉諾命・伊奘冉命の「元の生き神」二柱揃って「高神産日神・神産日神」の次元まで戻り、自らの身魂に「三千世界」を産み直すという、未曾有の大変革が行われようとしているのだと思います。

「ヤ」の身魂は「愛と善」を司り、「ワ」の身魂は「真と智」を司ると言います。

よく「男脳と女脳は違う」と言われますが、これまでは「愛は愛」「真は真」であり、男神の伊弉諾命はロジカルにものを考え、決断する時は容赦なく有言実行なされる方だったのかもしれません。

逆に伊奘冉命は、人当たり良く何でも良きに計らい、誰にでも愛情を持って接するがゆえに、増長させてはいけない者にまで恩寵を与えることになっていたかもしれません。

その性格の異なる二柱の食い違いは、いずれ関係に亀裂を生じさせる出来事を引き起こし、両神が離別の道を歩まざるを得なくなったとしたら、「岩戸開き」に伴う復縁は「互いの学び」の証とも取れます。

そして、豊雲野大神の持つ「ナ」の身魂から「ヌ」を抜き、国常立大神の「サ」の身魂から「ス」と交換する時、「真の天照大御神」の持つ「御統」の「ス」が、国常立大神に継承されることになります。

これが「日嗣(ひつぎ)」で行われる儀式であり、この通過儀礼をもって「三千宇宙」は「女系」から「男系」に変わるのではないでしょうか。

これまで「女系宇宙」だった世界が「男系宇宙」に変わる時、「愛と善」という優しい光にはなかった「強い光」としての「真と智」が加わります。

それは「愛と善」がなくなったり薄れたりする訳ではなく、完全に元の光のまま「月の光」が太陽に加わり、ますます明るく宇宙を照らすことでしょう。

「日月」という二つの光が照らす宇宙になる時こそ「最終経綸」の成就であり、「誠」の十全世界が開かれる瞬間と考えられます。

その経綸を完成させるためには、あらゆる試練を乗り越え自らを成長させねばならず、また「悪」と向き合い根本の問題に取り組み、それを丁寧に解決する工程が必要だったのではないでしょうか。

そして、その道筋を「大峠」と呼ぶのかもしれません。

そう考えると、「予定調和」と言えど先を見据えているはずの神々が、今でも悩み苦しみながら地道に励まれておられることの説明ができる気がします。

どれだけ「シナリオ」で決められていることでも、実地での成果が伴わなければ「絵に描いた餅」で終わるでしょう。

「弥栄」のために真逆の世界を創り出した神々ともあろう方々が、そんな「成長の機会」をみすみす逃すはずはなく、むしろ天界の方々は「喜んで苦労」なされているのかもしれません。

神様たちも、果たして人間のように上位存在に「振り回されているだけ」という可能性はあるのでしょうか。

いや、地上の人間ですら「霊界」から見ればわかって「大峠」を迎えているでしょうし、むしろこの時代に合わせて生まれてきた人々もいるでしょう。

だから、わからないでこの時代を生きているのは、現代を生きる「小我」としての私たちだけなのかもしれません。

もし宇宙、三千世界が「善と悪」の二項対立という哲学的テーマと向き合い、その「アウフヘーベン(揚棄)」を思探した時、そのイメージがこの「大峠」に現れているとしたら、少し面白いかもしれません。

「天御中主神」の「思考」がそのまま「宇宙」となり、そのイメージを形にするのが二柱の神々だとしたら、この世界に「善」も「悪」もあり、千差万別・玉石混交の世界となる一つの理由にもなります。

天御中主神が「思索」を行うのは、自らの「成長」のためだとしたら。

自分の中の「善と悪」と向き合い、「心」に想念が起こる時、宇宙では葛藤が現象となり、また神が真の解決を志す限り、いずれ宇宙は「弥栄」に向かうでしょう。

そう考えると、「天御中主神」御自身も「大神」であり、また一柱の「人間」なのかもしれません。

「天御中主神」のその前には「天譲る神、アメノサギリノミコト」と「地譲る神、クニノサギリノミコト」がおられたとされます。

もしかしたら、天御中主神にも「神産み」の二柱がおられて、その神にも上位の天御中主神がおられ、その上にもまた、という系譜が連綿と続いてきたのかもしれません。

その皇統は「万世一系」のみとは限らず、「天御中主神」と同等の御神格が何千柱、何万柱と存在なされるとしたら、この世界はまさに「無限」と言えるでしょう。

むしろ私は、その「可能性」の方が高いのではないかと思います。

何となく「神界」の入り口を覗いただけで、そんな「無限」の世界が垣間見えてしまった気がします。

私たちのいる世界は「どん詰まり」に見えて、見方を変えれば無限に開けている、そんな「凹凸」があるのも、この世界の面白いところなのではないでしょうか。