楽太郎です。

今回は「日月神示」の「岩戸開き」の具体的方法について解説していきたいと思います。

日月神示解説サイト「HITSUKU」にも合わせた内容となります。

今回の本文は10,000文字を超えるため、休み休みお読み頂けると嬉しいです。

以前「富士・鳴門の仕組み」に関する記事を投稿しましたが、始めにその内容をおさらいします。

「富士・鳴門」の仕組み

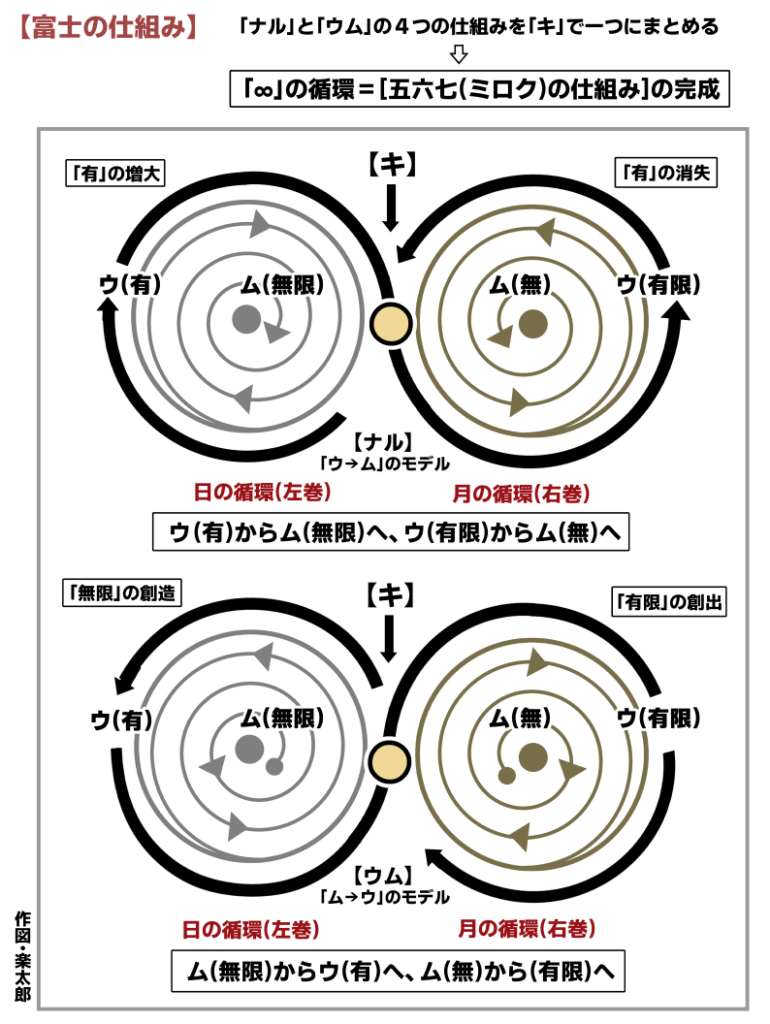

「鳴門の仕組み」における「![]() (ナルト)」には「表」と「裏」の現れがあり、表を「ナル」裏を「ウム」と呼び、「ナル」は外縁から中心に向かっていき、「ウム」は中心から外縁に向かっていくことで「生長」するとされます。

(ナルト)」には「表」と「裏」の現れがあり、表を「ナル」裏を「ウム」と呼び、「ナル」は外縁から中心に向かっていき、「ウム」は中心から外縁に向かっていくことで「生長」するとされます。

この「表と裏」の「ナル」と「ウム」の循環を「・(キ)」の中心点で紐付けることで「表裏一体」となり、これが「鳴門の仕組み」の完成に繋がります。

左巻の「日の循環」と右巻の「月の循環」それぞれの「![]() 」には、「右回り」と「左回り」があり、「ナル」と「ウム」で逆回転を形成しますが、「鳴門の仕組み」では「日の循環」と「月の循環」は別々に発動した状態にあります。

」には、「右回り」と「左回り」があり、「ナル」と「ウム」で逆回転を形成しますが、「鳴門の仕組み」では「日の循環」と「月の循環」は別々に発動した状態にあります。

これら二つの循環の中心にも「・(キ)」で繋げることで「∞」の二つの循環が作り出されますが、これが「富士(二十二)の仕組みです。

「∞」となった「ウム」「ナル」という二つの流れが合流するには、まず「火垂ひだりの臣=日」を司る「伊奘冉命」と「水極みぎりの臣=月」を司る「伊弉諾命」の二柱が手を取り合う必要があります。

しかし、伊奘冉命こと「真の天照大御神」は、「千引きの岩戸」の向こうに未だ隠れておられ、二柱神の別離以後は「天と地」別々に「ナル」と「ウム」の循環を作動させていることになります。

簡単に言えば、「岩戸開き」とは「天と地」それぞれを「・」で「表裏一体」とし、二つの循環を繋ぎ合わせることで、三千世界に「∞」の広がりを取り戻すことにあります。

これを図解すると、以下のようになります。

ここで「無」と「無限」、「有」と「有限」の概念は同じようで若干違います。

例えば、「種」を撒けば種の数だけ植物は生えてきますが、種が「無限」に近い数を持てば持つほど比例して無限大となります。

これが「有から無限」のモデルです。

植物は成長しきると自ずと枯れますが、それは植物の生命が「有限」だからです。

「有限」の存在はいずれ「無」に向かって消失していきます。

科学的に言えば「熱力学第二法則」通称「エントロピー」であり、「形あるものは無くなる」のは誰しも疑いないでしょう。

「無限」から「有」になるとは、例えばカンブリア期の生物大発生の時代に、あらゆる可能性のプールから特定の生命が誕生する様子はまさに「無限」に思えます。

逆に「無」から「有限」とは生命体が無限大の可能性から発生した時、やはり生物の寿命は限りあるものですから、全く何もない状態から「有限」が作り出されたと考えられるのではないでしょうか。

この「ナル」と「ウム」という二つの「∞」は、左巻と右巻で調和しているから循環が成立します。

左巻の「日の循環」と右巻の「月の循環」を繋ぐ結びの働きを「S」とするなら、その図式にある「S」が意味するのは「ス=素戔嗚神」です。

ここでの「素戔嗚神」と「素戔嗚命」は神格として同じ定義に当てはまらず、一般的な意味での「神の働き」そのものを指します。

この神能には、伊弉諾命と伊奘冉命と共に「御三体の神々」に数えられる「つきさかきむかつ姫の神(撞賢木厳之御魂天疎向津姫命=天照皇大神宮神)」も含まれると考えられます。

これまでは伊弉諾命が地上の「ナル」と「ウム」を司っている状態と考えられるため、無限の循環が果たされない以上は「有限」の世界だったのです。

ゆえに地球の「修理固成(つくりがため)」は未だ叶わず、「神は宇宙をつくり給わず(紫金の巻)」とあるように、三千世界は完成した状態にはなかったと思われます。

この「ナル」と「ウム」を巡る「富士・鳴門の仕組み」の上で、「ナギの神」「ナミの神」の御働きの違いは「御神名」の差異に繋がっています。

次の文節では、日本書紀や古事記とは全く異なる「日月神示」特有の神話解釈から、「富士・鳴門の仕組み」にアプローチしてみたいと思います。

皇祖神はほぼ同一神格

だいぶ以前になりますが、「伊弉諾命=素戔嗚命=国常立尊」という説を扱いました。

対して「伊奘冉命」を「日の神=真の天照大御神=豊雲野尊」と考えています。

「夜明けの巻・第九帖」に、こうあります。

「天詞てんし様まつれと申してあろうが、天津日嗣皇尊あまつひつくすめらみこと大神様とまつり奉れ、奥山には御社みやしろ造っていつき奉れ、皆の家にも祀れ、天津日嗣皇尊あまつひつくのみこと弥栄ましませ、弥栄ましませと拝がめよ、拝め奉れ、天照皇大神あまてらすすめらおおかみ様、天照大神あまてらすおおみかみ様、月の大神様、素盞鳴すさなるの大神様、大国主の大神様も篤くまつり称えよ、奥山の前の富士に産土の大神様祀れよ、宮いるぞ、清めて祀れよ」

ここで「天照皇大神」「天照大神」という御神名が挙げられていますが、この後に出てくる「国常立大神」と一連の御神名が比定可能であると考えられ、「荒れの巻」解読から「那岐の神(伊弉諾命)」が「国常立尊」と同定されるため、全て「伊弉諾命」の同一神格と考えられます。

「記紀」や神道的伝承とは全く異なる説になりますが、日月神示では実際の神界のことが神自ら語られているため、そうした見解をここでは採用しています。

岩戸が開かれた「三千世界の大洗濯後」の世界では伊弉諾命が伊奘冉命と天地を共同統治する「天日月大神」として即位し、また伊奘冉命から高天原を統べる「天照皇大神・天照大神」の神権も襲名すると考えられます。

伊弉諾命は日月神示では「月と地を司る」とされているので、この文節の並びで「月の大神・素戔嗚大神・大国主大神・産土大神」も全て同一神格のように語られています。

ここで「ナル」「ウム」の話題に戻りますが、「黄金の巻・第四十七帖」に「ナルとは![]() こと、自分が大きく成ることぞ、自分の中に自分つくり、内に生きることぞ、ウムとは自分の中に自分つくり、外におくことぞ」とあります。

こと、自分が大きく成ることぞ、自分の中に自分つくり、内に生きることぞ、ウムとは自分の中に自分つくり、外におくことぞ」とあります。

「ナルとは成ること」という文言は、伊弉諾命の神能が「素戔嗚神(命)」となることに掛かっている気がします。

ならば「ウム」とは「国産み・神産み」をした「伊弉諾命」に係る可能性が高く、「国常立尊」が神能として「ウム」時には「伊弉諾命」、「ナル」時には「素戔嗚命」の御神格に変化されるのかもしれません。

「ナル」が「有限」から「無」に帰する時、その消失や破壊に向かう力はまさに「荒ぶる」ように見えます。

逆に「無」から「有限」に向かう「ウム」の流れは、実際に形あるものが生まれ出る様子を想像でき、「国産み」をなされた伊弉諾命らしいとも言えます。

つまり「ナル」と「ウム」の仕組みに各神格が対応すると考えられ、以下となります。

【ウム】伊奘冉命|伊弉諾命

【ナル】天照大御神|素戔嗚命

【日月】豊雲野尊|国常立尊

「至恩の巻・第七帖」には「別天津神」の国常立尊と豊雲野尊と「神世七代」の関連を伺わせる記述があります。

「根本の元の元の元の神は〇から一に、二に、三に、四に、五に弥栄したのであるぞ、別天津神五柱と申してあろうがな、五が天であるぞ、五は数であるぞ、転じて十となるなれど、動き栄えるには+と−の神が現われねばならない、これが中を取り持つ二柱の神ぞ」

「別天津神五柱」とは、日月神示の定義に基づくと「天御中主神・高神産日神・神産日神・国常立尊・豊雲野尊」です。

「七柱」で考えると「ウマシアシカビヒコジ神」と「天常立尊(クラゲナスタダヨエル神)」が国常立尊の先に入ります。

「クラゲナスタダヨエル」神は記紀では単なる述語であり、神格としては登場していませんが、「ウマシアシカビヒコジ神」を「縦」の広がりの神格とするなら「クラゲナスタダヨエル神」は「横」の広がりの神格とされ、合わせて「十」を示すとされます。

「紫金の巻・第十帖」に「国土をつくり固める為に、根本大神が何故にヌホコのみを与えたまえしかを知らねば、岩戸開きの秘密は解とけんぞ」とあります。

これは「国土を造り固める」までの段階は「国常立尊(大神)」が天沼矛で地上を修理固成し、「国産み・神産み」の段は伊奘冉命(豊雲野尊)と共に行ったことを示すのではないでしょうか。

従って「修理固成」の完成は国常立尊と豊雲野尊の共同作業でなければならず、それゆえにこれまでの単神での活動では限界があると考えられます。

「記紀」や伝承では詳しく語られていない「豊雲野尊」ですが、奇しくも日月神示では本質的なことが述べられていたりします。

「春の巻・第三帖」の「節分祝詞」から。

「綾によし、十九立とこたちまし、大九二おおくにの十九立とこたち大神、十四九百とよくもヌ、十四とよの大神、瀬織津のヒメの大神、速秋の秋津ヒメ神、伊吹戸の、主の大神、速々の、佐須良さすらヒメ神、これやこの、太日月![]() かみ、皇神すめかみ御前畏み、謹みて、うなね突貫き、白さまく、ことのマコトを、伊行く水」

かみ、皇神すめかみ御前畏み、謹みて、うなね突貫き、白さまく、ことのマコトを、伊行く水」

「常立まし、大国の常立大神」とあることから、やはり「大国主命」と「国常立尊」は同一神格と考えられます。

次の「豊雲ぬ、豊の大神」というのがポイントで、「豊雲野尊」にまるで「豊受大神」を連想する呼称が用いられています。

「豊受姫大神」とは、一般的に「稲荷神(宇迦御魂神)」とされ、主に「穀物や食材の神」とされます。

伊勢神宮では「外宮」に祀られていますが、伊勢神道の五部書では「天御中主神・国常立尊」と同一視されているそうです。

ただ「豊」という文字から「豊雲野尊」に比定する方が自然でしょう。

私は個人的に「宇迦御魂神(大気津姫命)」は「撞賢木厳之御魂天疎向津姫命(瀬織津姫命)」と考えていたため、ここで伊奘冉命に比定可能であるのは意外です。

その「瀬織津姫命」は「祓戸大神」であり、以下の「速秋津姫命・伊吹戸主命・速佐須良姫命」と続きますが、この四神はおそらく「つきさかきむかつ姫の神(撞賢木厳之御魂天疎向津姫命)」のご顕現でしょう。

「国常立大神」「豊雲野大神」の二柱と、御子神であられる「撞賢木厳之御魂天疎向津姫命」の三柱で「大日月大神」になると読み取れます。

二柱によって御産まれになられた全ての御子神は「神の働きの神格化」とも考えられるので、広義での「素戔嗚神」となるでしょう。

伊奘冉命の黄泉の国での補佐であった「菊理(くくり)姫命」も二柱の御子神とすれば、「括る」のは「火垂(ひだり)の臣」と「水極(みぎり)の臣」の伊奘冉命と伊弉諾命以外に考えられません。

従って、「御三体の神」が「富士・鳴門の仕組み」を形成する上で中核となる重要な神々という説の証左となります。

「岩戸」とは何か

それでは、今回の記事のメインテーマである「岩戸開き」の解説に移ります。

そもそも「地の岩戸」とは何であり、具体的にどうすれば開けるのかについて、考えていきたいと思います。

それを考察する上で参考になるのが、「夜明けの巻」にあり、おそらく「天の岩戸開き」がリアルタイムで訪れたと思しき箇所が「第十一帖」か「第十二帖」の辺りにあります。

この神示が降ろされたのは昭和20年8月上旬であり、ほぼ1週間後の8月15日には太平洋戦争の終結宣言が出されています。

その頃には8月6日の広島原爆投下、9日には長崎にも原爆被害が出ているはずで、神示にある「あら楽し」も「あなさやけ」も「目出度し」も全く感じられない情勢であり、これを反戦主義者の岡本天明氏がどう受け止めたのかわかりませんが、複雑な胸中だったことでしょう。

この時期を境に、神示のテーマは「次の岩戸開き」に移るように読めます。

この終戦時に「天の岩戸開き」が行われたように思えますが、おそらくその時期は「旧九月八日」に示唆されていたと考えられます。

「旧九月八日」はリアルな日付と思われるのですが、8月上旬に「旧暦9月」を重ねるのは無理があります。

順当に考えて「一二三(ひふみ)」で考えた時の「開きの八」によって天界の「九十(こと)」の扉が開いたと考えて良いでしょう。

つまり「天の岩戸開き」が「旧九月八日」を指したのだと思います。

実は「九月八日」には2種類あって、「旧」の他に「新九月八日」と思われる箇所が「夜明けの巻」以後の「青葉の巻」や「黒鉄の巻」などに見られます。

つまりこれが「本命」の「地の岩戸開き」であり、「天の岩戸開き」が天明氏に神示が降ろされたほぼ一年後に成就しており、その後16年の歳月をかけた神示は「地の岩戸開き」の言及に注がれています。

すなわち2025年を迎えながら、これから「九月八日」が訪れることになります。

「天の岩戸開き」のタイミングを見れば「九月八日」がリアルな日付ではなく、象徴的な意味であることがわかるはずです。

では、神示にある「天の岩戸」とは何だったのでしょうか。

以前書いた「大峠を読み解く」という記事の中では、「岩戸は天と地の二重扉である」と見解を述べました。

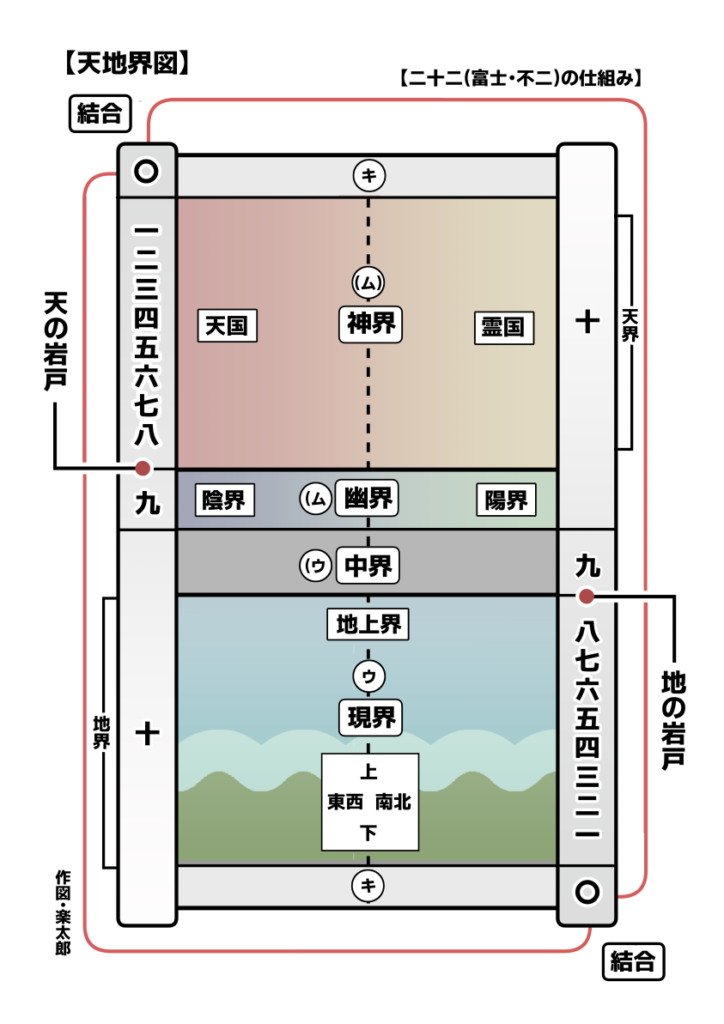

これは図で示した方がわかりやすいので、スライドを用意しました。

霊界を考察する上で重要な文章が「白銀の巻・第五帖」にあります。

「天地の中間を中界と申す、天の息吹きと地の息吹きの中間ぞ、天国へ行くも行かんのも、先ず落ちつく死後の始めての世界であるぞ」

私はこの「中界」を「幽界」を意味すると思っていたのですが、岡本天明著と思われる「地震の巻」によると、「中界」は人間の死後、生前の未練や執着を捨て霊界に入って行くための準備的な世界であり、最長居留期間は20年とされています。

従って、「中界」を幽界に比定するには時間が短すぎるため、「幽界」は中界とは別か「幽界」の一部として中界が存在するのかもしれません。

「霊界」全体を認識する上で重要な説明が「龍音の巻・第四帖」にあります。

「〇(霊)界と申しても、神界と幽界とに大別され、又神界は天国と霊国に分けられ、天国には天人、霊国には天使が住み、幽界は陽界と陰界に分かれ、陽霊人、陰霊人とが居る、陽霊人は人民の中の悪人の如く、陰霊人とは善人の如き性をもっているぞ」

これを上図にしたわけですが、「幽界(幽国)」には「陰国」と「陽国」に分かれるとされ、それぞれ霊魂の極と反対の性質を持つ「陰霊人」「陽霊人」が住むとされます。

霊界に属するために「中界の向こう」にあると考えられます。

私はこの「中界」と幽界を挟んだ両側に「二重扉の岩戸」があると考えており、そう考えると全てがすんなり説明できます。

「白銀の巻・第六帖」に「元の元の(ム)から(ム、(ウ、の中界を経て、ウの現界に至る悉くの世界が皆、人間に関係あるのであるから、肉体はウであるが、魂は(ム)に通じているのである」と述べられています。

つまり「(ム)」が霊界だとすると、「(ム」は半分霊界、つまり「幽界」です。

そして「(ウ」が半物質界であり、ここを「中界」とすれば、死後に霊魂が肉体を離れ、生前の物質的感覚を捨て去る準備場として合理性を持ちます。

そして、私たち人間に肉体があり、森羅万象や有象無象のある世界が「ウ」であり、「現界」は目視可能な「形質」の世界です。

神示に頻出する「〇一二三四五六七八九十」の「一から八」というのは、「空間的広がり」としても解釈することができます。

伊弉諾命と伊奘冉命が国産みをする時に建てた「八尋殿」は、宇宙空間の八方的広がりを司ると考えられ、地球を作る上での前哨基地には相応しいネーミングだと思います。

これまで「一二三四五六七八」だった八方の世界は、「八」の岩戸開きによって「〇九十(まこと)」が加わり、十全世界が完成するとされます。

「至恩の巻・第二帖」には、その説明に係る一文があります。

「フトマニとは大宇宙の法則であり秩序であるぞ、神示では012345678910と示し、その裏に109876543210があるぞ、〇九十まことの誠であるぞ、合わせて二十二、富士、不二であるぞ」

この「〇九十」の世界は、岩戸が開かれる前の世界には往来のできない、隔たりのある世界でした。

「現界(地上世界)」を「一〜八」とするなら、開かれていない世界は「中界」と「霊界(神界と幽界)」に比定できます。

すなわち「九」とは「中界」であり、「十」が「霊界」と考えられます。

同時に霊界からすると「一から八」が「神界」であり、「九」が「幽界」とするなら、「(ウ」の半物質的世界である「中界」が「現界」に含まれるため、神界から見て「〇・一から九」までの「十」の世界が「現界」となります。

この時、神界から見て「八」は幽界と接する境界、現界から見て「中界」と接する境目にそれぞれ「天の岩戸」「地の岩戸」が存在すると考えられます。

では、1945年に「天の岩戸」が開かれるたことによって、何が変わったのでしょうか。

「至恩の巻・第八帖」には、「火の神」をお産みになられて世を去った伊奘冉命についての言及があり、それには「ナミの神はやがて、九と十の世界に住みつかれたのであるぞ」と書かれています。

ここで「九」の世界は「黄泉の国(幽界)」と考えられますが、伊奘冉命が「十」に住まわれるとしたら、この図で考えると「現界」に属することになってしまいます。

文脈としては些か強引な感じもするのですが、伊奘冉命が「真の天照大御神」としての神能を地上に発揮できない以上は、「十」の世界とは「〇・一〜九」までの「天界(神界・幽界)」を指すのかもしれません。

また同第十帖では「国常立神も素戔嗚命も、大国主命も総て、地くににゆかりある神々は皆、九と十の世界に居られて、時の来るのをお待ちになっていたのであるぞ」とあることから、「地の世界」にも天界とは違う「九十」の階層があることがわかります。

ここで現界にとって「九」は「中界」ですが、伊弉諾命が「天界」に対して自由自在に昇り降りができないから「岩戸」が障壁となっているのであり、ここでの「十」もやはり「〇・一〜九」までの「地界」を指すと考えられます。

あと残るは「〇九十(まこと)」の「〇」ですが、これは「一」の始めにあることからあってないような概念だと思います。

漢数字「〇一二三四五六七八九十」の文字数は「11」ですが、これを天地両面から合わせると「22(二十二)」になります。

つまり「二十二=富士」の仕組みはこのことを指すと思われますが、「十一」を相足すには「〇」がそれぞれハブとなり、この「◯」には「・(キ)」を入れることで「括られる」のではないでしょうか。

つまり、「天地和合」こそ「富士の仕組み」の極意であり、この仕組みには創出と形成、消失という「∞」の循環を内包する機能があると考えられます。

これは「宇宙」そのものであり、これまで「天」と「地」で隔たれ別々に成り立っていた仕組みでは、どちらも「永遠性」を持つことが出来なかったのでしょう。

この統合が天地同時に起こることで、霊界と現界を巡る限界性は補完され、未来永劫発展していく「弥栄」の世界となるのです。

この仕組みを完成させるには天地を塞いでいる「岩戸」が障壁となるのであり、1945年の「天の岩戸開き」では神界と幽界の境界線が放たれることで、おそらく幽界と神界の交流が可能になったはずです。

そこで「天界」全体の「建て壊し、立て直し」が行われたと考えられ、それが80年越しの「大峠」として地上にバトンが渡されている状態だと思います。

私たちはこれから「地の岩戸開き」を行うことになりますが、「地の岩戸」は「中界」との境目にあり、これを開くことで地界に封じられた伊弉諾命が天に昇ることが可能になり、天界で晴れて伊奘冉命と和合し、「天日月大神」としての共同統治が可能になるのです。

すなわち、これが「岩戸」が塞いでいたものの意味であり、この試練を乗り越えることに「岩戸開き」の真相があると考えられます。

つまり「岩戸」とは「神界と現界」を結ぶ次元の隔たりを意味し、神々が天地を昇り降りする「神の道」が閉ざされた原因です。

この「岩戸」は、どうも人間の凹凸ある「心」が作り出したものかもしれず、「幽界は人間の心の影が生み出したもの(冬の巻)」とあることから、「五度の岩戸閉じ」も人間の心の歪みがもたらしたものと考えて良いのではないでしょうか。

「大峠」とは「岩戸開き」を行い、この試練を乗り越えることで「弥栄の世」「ミロクの世」を開くための通過儀礼と言えます。

そのために岡本天明氏に神示が降ろされた1944年から続く、80年越しの「大峠」であり、しかもまだ途中です。

いずれ日を改めて扱いますが、これから「地の岩戸開き」を行ってからも「九合目・十合目」があるわけで、おそらく2032年に「大峠」が終わっても「建て壊し・立て直し」の期間が30年あります。

その大改変を実地で30年やって、ようやく「一切り」なのです。

それだけ大変な時代が続くとしたら、確かに今のドン詰まりの世の中が曲がりなりにも「良い時代」になっていかないはずはないと思います。

その後に人類の数千年、数万年、数十万年先の「弥栄」があるとしたら、この数十年で踏ん張らねばならないことに使命感を抱かざるを得ません。

では、次の文節では実際に「どうすれば地の岩戸が開けるのか」を解説してみようと思います。

「七神人」が岩戸開きの鍵

神示によると「地の岩戸開き」には、「五十九の身魂」が必要だと説かれています。

しかし私は「七人の神人」がいれば「地の岩戸開き」は成就するのではないかと考えています。

まず「上つ巻・第十三帖」にこうあります。

「元の人三人、その下に七人、その下に七七、四十九人合わせて五十九の身魂あれば、この仕組みは成就するのぞ」

「まつりの巻・第十七帖」には、こう述べられています。

「集団のアは神示じゃ、ヤとワとは左と右じゃ、教左と教右じゃ、㋳と㋻はその補助じゃ、教左補、教右補じゃ、ヤの補助は㋻じゃ、ワの補助は㋳じゃ、ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、が元じゃ、その下に七人と七人じゃ、正と副じゃ、その下に四十九人じゃ」

「富士・鳴門の仕組み」という記事で「ヤ」は「伊奘冉命」、「ワ」は「伊弉諾命」、「ア」を「天照大御神(撞賢木向津姫命)」を意味すると書きました。

「天の御三体の神」に当てはめて考えると、「ア=天御中主神」「ヤ=高神産日神」「ワ=神産日神」となり、㋳と㋻はその裏の働きとなり、これが「五柱の神」を意味します。

ではその下にいる「七人と七人」とは何かと言うと、「正と副」とあります。

「冬の巻・第一帖」に「霊的自分を正守護神と申し、神的自分を本守護神と申すぞ、幽界的自分が副守護神じゃ、本守護神は大神の歓喜であるぞ」とあることから、「本守護神」を自分の「分御霊=本体」と考えて、魂に「正守護神・副守護神」がそれぞれ「七柱」ずつあるということだと思います。

「正守護神・副守護神」を持つ人々が「七人」であると考えると、その下にある「四十九人」とは何を意味するのでしょうか。

「青葉の巻・第三帖」には、こうあります。

「役員よきにして今の世に、よき様に説いて聞かせて、先ず七七、四十九人、三百四十三人、二千四百〇一人の信者早くつくれよ、信者は光ぞ、それが出来たら足場出来るのだぞ」

ここでは「七七」とあり、「七人」とは書かれておらず、7の7掛けした「49人」が示された後に「49×7=343」と「343×7=2401」と7掛けされていきます。

これはもしかして「7」が「一人」を意味して、人伝に「ひふみ」を広めていく行程を表しているのではないでしょうか。

「日の出の巻・第十五帖」に「手二本、足二本入れて十柱ぞ、手足一本として八柱ぞ」とあり、上記の「人」とは「柱」であり、人間の部位として考えることもできます。

ここでわかるのは、「手足」をない状態で考えると「頭と胴体」合わせて六柱になるということです。

「魂」を「本守護神、正守護神、副守護神」に分けて考え、「頭」と「胴体」を入れても「五柱」にしかなりませんが、これら人体を「神の宮」と鑑みると残る一柱は「神」なのではないでしょうか。

つまりここで「7」というのは、「神が鎮まっていない状態での人」と考えられます。

だから「一人=7」と計算する上では特に矛盾はなく、ゆえに「神=1柱」が加われば「八柱」となります。

もし7掛けを七人に「神が掛かる」という言葉に掛けているとしたら、「神の鎮まっていない状態の人(7柱)」に「1柱ずつ神が掛かる」と考えれば、「7×7=49」になります。

少し強引な解釈ですが、こう言ったところにトンチが活かされるのも「日月神示」らしさかもしれません。

先の「ア・ヤ・ワ・㋳・㋻」の「五柱」のうち、「㋳・㋻」を補助として「59」から「ア・ヤ・ワ」の三柱を引くと、「56柱」となります。

この「56」という数字を神が鎮まった「八柱=一人」と考えると「七人」になります。

従って、「神がかった七人」がいれば岩戸開きは成就すると考えられ、この神がかった人というのは、要するに「神人」です。

「天つ巻・第三十帖」には、こうあります。

「手足は沢山は要らぬのだぞ、火垂ひだりの臣と水極みぎりの臣とあれば良いのだぞ、「ヤ」と「ワ」と申してあろうがな、その下に七七七七七と申してあろうがな」

この「七七七七七」を足しても35にしかなりませんが、「手足がいらない」とあることから「火垂=ヤ(正守護神)」と「水極=ワ(副守護神)」を「手足」に置き換えて「頭・胴体・本守護神・ヤ・ワ」で「5」です。

これを先の「35」で割ると「七人」になり、やはり「七神人」に行き着きます。

「ア・ヤ・ワ」を「元の神」だと考えても、他に「カ・サ・タ・ナ・ハ・マ・ラ」があるはずで、残りの頭文字を揃えても「七」となり、「神示=ア」を胎に入れた「神人」が七人いれば仕組みが完成すると考えて良いのではないでしょうか。

「扶桑の巻・第一帖」から引用します。

「五十連いつら世に出るぞ、天に神の座があるように、地には人民の座があるぞ、天にも人民の座があるぞ、地に神の座があるぞ

七の印と申してあるぞ、七とはモノのなることぞ」

ともあり、この「七の燈台が十の燈台になる」というのは「七る十(なると)」とも読め、「鳴門の仕組み」が果たされると自動的に「富士の仕組み」も完成することとなり、つまり「岩戸開き」が成就します。

やはり、まず「七人」の神人がこの世に誕生すれば、「地の岩戸開き」が成し遂げられるということなのだと思います。

「神」を心に宿した人が「七人」この世にいれば、地の岩戸は開かれて三千年続く「闇の世」は終焉を迎え、晴れて世は「弥栄」となるのでしょう。

確かに今の世は、人間が考えてどうにかできるレベルの問題ではなくなっているようにすら思えます。

だから「神の手」を借りなければならないわけですが、まず「神の手」を借りられる人間がいなくてはなりません。

それが「神人」の役割であり、そういった人物が世に求められているのだと思います。

この「地の岩戸開き」はおそらく、霊的な次元で行われるために儀式的(象徴的)な行動によって発動すると考えられます。

「春の巻・第三十五帖」に、こうあります。

「念じつつやれ、神の為と念じつつやれば神の為めとなる、小さい行為でも霊的には大きはたらきするのじゃ」

人間が神の御旨に従った行動を実地に移していけば、「岩戸開き」は自然と成し遂げられるように感じます。

それは個人や集団で力を出して巨大権力に立ち向かうよりも、一市民として日常生活の中で変革を起こせたらそれに越したことはないでしょう。

「岩戸開き」がそれで可能なのだとしたら、次の時代の「型」を出す人「神人」がその先駆者となり、「弥栄の世」の道標になっていけば、その実現は成し遂げられるはずです。

それもたった「七人」いれば成就するのですから、それほど難しいようにも感じませんし、これこそ「一厘の仕組み」と考えて良いかもしれません。