楽太郎です。

私が「十の扉が開いたようだ」という話をしたのが昨年末ですが、その頃から日月神示に対する理解力が増して、「神界」についても感触が掴めるようになってきました。

これまでは「瀬織津姫命」が伊勢神宮の「天照大御神荒御魂・撞賢木厳之御魂天疎向津姫(つきさかきいつのみたまあまさかるむかつひめ)命」と同一神であることは認識していましたが、日月神示を読むようになり「御三体の大神」の一柱として、また「竜宮の乙姫」と同定されることから、「瀬織津姫命」という御神格が何となく掴みにくい状態になっていたのは否めません。

ただ「十柱の神について」を書いてから、この数日で「撞賢木向津姫命」とされる御神格が、どういう神様であられるのかがはっきりしてきたように感じます。

今回は、私の崇敬する「瀬織津姫命」こと「撞賢木向津姫命」について迫っていきたいと思います。

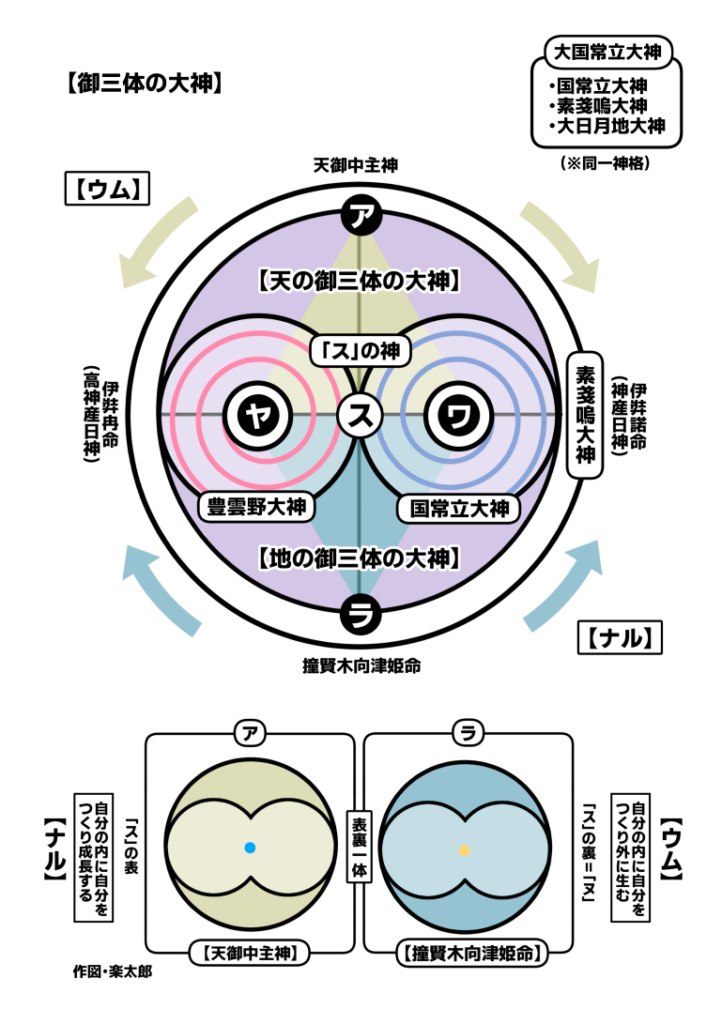

さて、一先ず前回の解説で示した図を再掲しながら、話を進めていきます。

自分で作成しておきながら、ずっと「人の顔」に見えて仕方ないのですが、我ながら不思議な図になっていると思います。

「スの神」が「ヤ(火垂りの臣)」と「ワ(水極りの臣)」の中間を取り持つ、結束点の役割を担う御神格であられるようです。

「ヤ・ワ」を含む「◉」の「・」を「ス」とすれば、外側の「◯」は「ア」ということになります。

「ア」とは「天御中主神」であり、かの神様から「高神産日神(ヤ)」「神産日神(ワ)」がお産まれになり、また二柱は「天御中主神」ご自身とも「分霊(わけみたま)」とも考えられます。

ゆえに「天御中主神」の「御魂」は「スの神」であり、高次元宇宙を「御身体」とすれば、その胎内に二柱神始め無限大の神々と天地を内包する形となり、現れとして「宇宙存在そのもの」とも言えるでしょう。

この「スの神」が「◉」という「大神」の表象となる時、この「ス」は何の意味を持つのでしょうか。

私はボンヤリと「皇(スメラ)」か「素戔嗚(スサナル)」の「ス」と考えてたのですが、「御統(ミスマル)」の「統(ス)」の可能性も考えられます。

ただ、どうも今は「澄み(スミ)」が最も有力ではないかと感じており、「◉(大神)」の「澄みきり」が「・(ス)」である可能性を提唱したいと思います。

それは「日月の巻」に散文として掲載された「あめつちの時」という「神の系統」についての記述が参考になります。まとめた文章を全文引用します。

「あめつちのとき」

「アメノミナカヌシのみこと、あのあになりましき、たかあまはらにみこととなりたまいき、次、タカミムスビ次、カミムスビのみこととなりたまいき、このみはしらすになりましてすみきりたまいき

次、ウマシアシカブヒコジのかみ、みこととなりなりてあれいでたまいき、次、アメノトコタチのみこと、次、クニノトコタチのみこと、次、トヨクモヌのみことなりなりて、あれいでたまい、みことすみきりたまいき、三はしら、五はしら、七はしら、ことあまつかみ

次、ウイジニ、次、イモスヒジニ、次、ツヌグイ、次、イモイクグイ、次、オオトノジ、次、イモオオトノベ、次、オモタル、次、イモアヤカシコネ、みこととあれなり、いきいきていきたまいき

次、イザナギの神、イザナミの神、あれいでましましき」

この文節、今思えば重要なことが示されているので、もっと早く取り上げるべきだったと思います。

最終的に「イザナギの神・イザナミの神」という「元の生き神」まで続くわけですが、この文脈では「男神」を先とすれば、二柱の系統が「高神産日神」から始まっています。

私は「天照大御神=天照皇大神」の系図が「女系」であることから、神々の世界は「女性優位」と考えて「高神産日神」を「伊奘冉命」の系統の始まりとしていました。

神示では「男の魂は女、女の魂は男」とされることから「伊奘冉命」の御魂は「男神」であり、それゆえ「男性格の日神」が「高神産日神」なのだろうと考えていたのです。

しかしこの系図を見ると、「伊弉諾命」の系統に「高神産日神」が来ています。

確かに日本神話では、「高神産日神」の御顕現とされる「高木神」が、伊弉諾命の御神格に近似する傾向があります。

「高木神」は「天孫降臨」の際に指揮を執られた神であり、その役割は「高天原の最高神=天照皇大神」に比肩する権能です。

私は天照皇大神の御権能を継承したのが、「真の天照大御神」こと「伊奘冉命」だと考えていました。

ただ、こうして見ると「太陽神=天照皇大神」という図式は必ずしも当てはまらず、「日の神」であることが「高天原の最高神」を規定する条件ではないのかもしれません。

つまり「高神産日神」の「神産日神」に対する優位性は、「月神」の系統であられる伊弉諾命に当てはめても「高天原の最高神」の資格が「日の神」に批准しないとすれば、矛盾しません。

ここは「盲点」だった部分であり、「伊奘冉命」を「高神産日神」の系統としてきただけに、これまでの解説は見直す必要がありそうです。

ただ、そう考えると却って謎が深まる部分があります。

天照大御神・伊奘冉命の治める「太陽」が、伊弉諾命の「月と地球」にとって「サブ」という立場だとしたら、なぜ神格として「優位」であるはずの伊弉諾命が「地(下位)」を担当することになるのか、一筋縄でいく説明が思いつきません。

簡単に言えば「偉い神様」の方が「天」を司り、そのまま「天照大御神」となり高天原を治められた方が自然だからです。

この辺りに「神界の秘密」や神秘が潜んでいるような気がしますし、もう少し熟考したいところです。

さて、撞賢木向津姫命の話に戻ります。

先に太字で示した「あのあ」になられたという文言について、神示では「縦の軸」を「アイウエオ」、「横の軸」を「アカサタナ」と「いろは」に当てはめることから、「始原の中心」であると考えて間違いないでしょう。

興味深いのは「あのあ」になった後に高天原(神界)で「命」になり、「天御中主命」から「高神産日神・神産日神」がご誕生なされ、その身が「白洲(宇宙)」になったと読めることです。

要するに「天の御三体の大神」の御身体が「宇宙」であり、神界含む「常世」も「現世」も御三体の大神の「胎内」にあると考えられるのです。

あまりにも壮大な話すぎて少しクラクラしてきますが、次に行きます。

神が「命」になった後に「澄みきる」ことで、次の段階の「神産み」に移行しているのが、ここで重要な点になります。

この「澄みきり」こそ「・(ス)」であり、この「・」が「◉」となった時、「大神」の中に「大神」が生み出されることになります。

つまり「元の神」は「・」の中にまた「・」を「ウム」ことで「大神」と「ナル」のであり、大神に生み出された「・」もまた「◉」であることから、神が自分の中に自分を作り出す時、「・」という澄みきりはより純度を高め、新たに創出された下位に向かっていくことになります。

平たく言うと「アのア」であられる天御中主神は、「ムの神」こと「アメノサギリノミコト・クニノサギリノミコト」を別とすれば、最も外側に位置する御神格となります。

それゆえ「三千世界」そのものが御身体とも言えるのですが、自分の中に新たに自分を作り、その代を重ねるごとに中心の「スの神」は次代の中心となり、下位を取りまとめる存在になっていきます。

最も下位の世界が「現界」であり、私たちの住む「地球」ですが、その世代での「スの神」の「現れ」が「ラ」としての「撞賢木向津姫命」なのではないでしょうか。

ゆえに、天地開闢と共にすぐにお姿を隠された天御中主命は、その身を「高神産日神・神産日神」に変えておられると言え、お隠れになられている天御中主神を「裏」とすれば、現世で八百万の神々を代表する「撞賢木向津姫命」は同じ「スの御魂」としての「表」のお姿と考えられるのです。

「・」が大神の「澄みきり」であり、「スの神」はまた「伊弉諾命・伊奘冉命」始め二柱の中心を取り持つ「御統(ミスマル)」であり「皇(スメラ)」の証となるわけです。

ただ、これまでは二柱が「離別」した状態にあったことで「御統」が欠落した状態となり、それが「天地の岩戸」という形で可視化されていたと言えます。

この「スの神」は本質的に「ア・ラ」の天御中主命と撞賢木向津姫命の「御魂」と呼べる根源神でありながら、「天御中主神」から生まれ出でた二柱も同様に「スの神」を擁することになります。

撞賢木向津姫命が二柱である「◉」の内側にあるため、二柱の世代にもまた「スの神」が存在し、その御魂をどちらかが継承することになるのではないでしょうか。

それが「日嗣(ひつく)」の真意であり、伊奘冉命の「ス」を伊弉諾命が継ぐことになるのだと思われます。

「豊雲野大神」の持つ「ナニヌネノ」の神柱が「・(スの神)」であり、「ナ・ノ」が和合するのと同時に「国常立大神」の「サシスセソ」とさらに統合することによって、離別した二柱は正真正銘の「復縁」を果たすことになるのです。

おそらく、「高神産日神・神産日神」から「国常立尊・豊雲野尊」の代までは「スの神」による「御統」は常に成立していたのではないでしょうか。

やはり「岩戸閉じ」の原因は二柱の「離縁」にあり、天御中主神の「御統」の欠落によって神界に混乱が生じ、三千世界の乱れに波及していったと考えられます。

ゆえに、この「夫婦和合」のためのプロセスが「大峠」とも言えますが、それにしては宇宙全体の大改変を伴うので、順当に考えて大峠とは宇宙の成長における「通過儀礼」であり、「産みの苦しみ」と表現すべきかもしれません。

「撞賢木向津姫命」の話題に戻りますが、大神の「澄みきり=ス」の神格の「表の現れ」がかの女神と考えられます。

「撞賢木厳御魂天疎向津姫命」を主祭神とするのは伊勢神宮が有名ですが、「伊勢」を「五十(イ・イソ)」とすれば、対応する御神格は「伊弉諾命・伊奘冉命」の二柱となるはずです。

「五十」の二柱揃って「百綱(ももつな)」であり、伊弉諾命と伊奘冉命が御造りになられた「八尋殿=八方世界」が、今だに「八十(ヤソ)」の段階に収まっているのは、地上の「修理固成」が途中だからです。

素戔嗚命の御子神であられる「五十猛(いたける)命」の御神名から察するに、私は撞賢木向津姫命も二柱から「二十五」ずつを継承し、ゆえに「五十=伊勢(いせ)」となっているのだと考えていました。

しかし日月神示を紐解くにつれ「撞賢木向津姫命」は数字を持たない、純粋に「・」としての御神能しか持たれないのではないか、今ではそう思っています。

なぜなら、天御中主神の「御身体」自体が二柱の神能そのものであり、仮に撞賢木向津姫命が神威を有するとしたら、二柱が持つ御神能を全て持たれることになります。

しかし「神威」としては二柱が全て(100%)持たれているので、撞賢木向津姫命が「瀬織津姫命」として御神能を発揮される際には、「父神」たる伊弉諾命(素戔嗚命)の御神威を拝借する形となり、それは二柱の「中」に生み出された神としての立場に矛盾しません。

また「高神産日神・神産日神」の代から「神産み」によってご誕生なされた全ての御子神、いわゆる「八百万の神々」も同様であり、その神々を代表する撞賢木向津姫命もまた「伊弉諾命・伊奘冉命」の御神威の一部を拝借し、また実際に「一部」としてお働きになられていると考えられます。

ゆえに「撞賢木向津姫命」の御神能は二柱の御力に比例し、また自ら御神能を全く持たれない、という説明になるのです。

撞賢木向津姫命の御神能を、強いて定義するなら「祓戸大神」たる「瀬織津姫命」としてより、黄泉の国で伊奘冉命を補佐した「菊理(くくり)姫命」の方が本質に近いかもしれません。

撞賢木向津姫命の主な御役目は「二柱の括り」であり、「子はかすがい」ではありませんが、両親の仲を取り持つこと自体にあるような気がします。

あくまで神話上の話になりますが、「記紀」では伊弉諾命の黄泉下りの段で「黄泉大神」の補佐として登場し、「豊受大神」のもたらす「食(ウカ)」を受け持つ「保食(ウケモチ)神」であり、素戔嗚命の「塞の神」としての御力や「祓い清め」を受け継ぐ「瀬織津姫命」でもあられると言えます。

また伊弉諾命の左目からお産まれになられた「天照大御神」である由縁も、「月神」たる父神にはない「日神」としての神能を母である「伊奘冉命」から受け継いでいると考えれば、納得のいく説明ができます。

ここまでは神話に根づいた解釈ですが、日月神示では具体的にどう述べられているのか、見ていきたいと思います。

「富士の巻・第十八帖」からです。

「保持うけもちの神様ひどくお怒りぞ、臣民の食い物は足りる様に作らせてあるのに、足らぬと申しているが足らぬ事ないぞ、足らぬのはやり方悪いのだぞ、食って生きるべきもので、人殺すとは何事ぞ」

(中略)

「戦には戦の神あるぞ、お水に泣くことあるぞ、保持の神様、御怒りなされているから早く心入れ替えてくれよ、この神様お怒りになれば、臣民日干しになるぞ」

ここで「保持(ウケモチ)の神」となっていますが、原語が「保食」とすれば「食」が「ウケ」に当たるので、単に「保持(ホジ)の神」になってしまいます。

ただ、この当て字はどうも間違ってはいないようなのです。

上記の文面で「保持の神」が「水の神」とされていることから、神示的に「竜宮の乙姫」の暗示とも取れますが、同時に「戦の神」とも書かれています。

ただ、これは字面通り「戦争の神」と考えるべきではありません。

「下つ巻・第二十一帖」に、こうあります。

「・ばかりでもならぬ、〇ばかりでもならぬ、⦿が誠の神の元の国の姿ぞ、元の神の国の臣民は⦿であったが、・が神国に残り、〇が外国で栄えて、どちらも片輪となったのぞ、・も片輪〇も片輪、・と〇とを合わせて、誠の神の世に致すぞ」

「今の戦は・と〇との戦いくさぞ、神の最後の仕組みと申すのは、〇に ・入れる事ぞ、〇も五ぞ ・も五ぞ、どちらもこのままでは立って行かんのぞ、一厘いちりんの仕組みとは、〇に神の国の・を入れる事ぞ」

つまり現在起こっている「善と悪の大戦」の本質は「・と◯の戦い」であり、この「戦」を司るのが「竜宮の乙姫」こと撞賢木向津姫命と言えるのです。

「保持(ウケモチ)」とは「・と◯」の間の「受け持ち」であり、「・と◯の戦い」における調停を司るとすれば、全ての説明に筋が通ります。

従って離縁状態にある二柱を「取り持つ」のも、大神の胎内に存在する「宇宙」全体の調和を担うのも、撞賢木向津姫命の御役目と考えられるのです。

「神は神の中に宇宙を生み、神を産む」という構図は、人間からすれば全く想像もできない世界に思えます。

なぜ神は自らの中に新たな神を産む時、「澄みきり」を中心になさるのでしょうか。

それは「・(ス)」が神にとって最も大切であり、一番大事に継承しなければならないものだからだと思います。

神が新たな存在を「ウム」時、生成されたものは「ナル」ことで「◯」となり、形を持ち実体となります。

「◯」は形をなすがゆえに有限であり、いずれは衰え、壊れ消えていきます。

また形質から剥がれ落ちたものや余分に作られた成分は「カス」となって堆積します。

この「ウム・ナル」の原理から生まれる「カス」という「余剰物」が、おそらく「悪」と呼ばれるものです。

ただ「◯」を形づくるのに当たり、この余剰物の堆積から拾い上げられ、再び形づくられるものがあります。

それが「生命体」であり、私たち人間の肉体そのものです。

だから「◯(ミ)」は、本質的に何割かは「悪」の性質を持ち、「・(キ)」に比べて低く重い波長を持っています。

ゆえに「◉(大神)」の胎内でも、重い成分は沈み、軽くて純粋な成分は上に浮かんでいくでしょう。

これを「霊界」で言えば上澄みの部分は「天界」に、沈殿物は「地界」と呼ばれる層になるのかもしれません。

「◉(大神)」の中にある「・(ス)」を中心として、上澄みの部分を「天御中主神」、下澄みの部分を「撞賢木向津姫命」としたら、「ウム」と「ナル」を交互に繰り返して、沈殿物を撹拌させるのが二柱であり、また八百万の神々の役割なのかもしれません。

神々が「◉(カミ)」として御身体を持たれる以上は自らも穢れ、また自ずと形を変えてしまうはずです。

だからこそ、神々は不変であり絶えず純粋を保ち続ける「スの神」を崇敬し、憧れを抱かれるのだと思います。

そして、限りなく大神の「澄みきり」に近い身魂を持たれる撞賢木向津姫命は、神々の世界においても「祓い清め」の象徴たる女神なのでしょう。

それゆえ根源神の御魂を受け継ぎ、また宇宙の秩序のために働かれる姫神として、八百万の神々を代表する存在であられるのだと思います。

私たち人間は、絶えず汚れてきます。

いずれ生き物を殺さなければ栄養を摂ることはできませんし、野菜にしろ果物にしろお伺いを立てて頂くわけではありません。

生きていれば勘違いもしますし、無意識に他人に迷惑をかけ、傷つけてしまいます。

こうして日常生活を送っているだけでも、私たちは「罪穢れ」を負ってしまうのです。

人間が健やかに生きるために、世の「罪穢れ」を祓う御神格であられる瀬織津姫命は、生命の調和を図っておられると言えます。

また瀬織津姫命が「・(キ)」と「◯(ミ)」の間を「ウケモツ」役割と考えれば、一貫した説明ができるのではないでしょうか。

瀬織津姫命が数多の「罪穢れ」と向き合い、祓い清めを行ったとしても、決して罪や穢れに塗れることがないのは、かの女神が「◉(大神)」の純真な御魂そのものであり、「穢れ」が一切ないために「罪穢れ」そのものを寄せつけないのかもしれません。

伊弉諾命こと「素戔嗚命」、また二柱揃って御活動なされる際に御顕現する「素戔嗚大神」も、「スの神」の御神威そのものであるとすれば、かの神々が絶大な「祓い清め」の御力を司るのも頷けるのです。

「ス」の御魂の「純粋さ」が神々にとっても、この宇宙にとっても「宝」のように大切なものだからこそ、「・」を中心に世界が形づくられているように思えます。

親が「子」を宝と思い、子供を中心に家庭が築かれるとしたら、愛娘を大事にする夫婦神の愛情が、この世界の中心にあるのもわかる気がします。

そして、両親の寵愛を受ける御子神もまた、二柱神の仲を取り持つ「かすがい」であられるのでしょう。

以前「瀬織津姫想像図」という記事で、瀬織津姫命の心象を描いてみたことがあります。

平安時代には完成されていたとされる「竹取物語」は、月の姫君「かぐや姫」が「罪」を償うために穢れた地上で暮らし、時が満ちる日を待って天へ還ります。

かぐや姫の美しさに魅了された五人の男たちは散り、権力に溺れた「帝」は純愛を貫きますが、それでも叶わぬ恋に終わりました。

月の天人から「天の羽衣」を着させられたかぐや姫は、地上への想いもすっかり消えて、あえなく天上に昇ってしまわれました。

かぐや姫から手紙と「不死の霊薬」を渡された帝は、かぐや姫との恋が叶わぬならと「富士山」に登り、不死の薬を焼くのでした。

今の私は、逆に「富士山」で燃やされたはずの「二十二(フジ)」の霊薬を取り戻しに、「大峠」を登っています。

「フジの霊薬」を飲めば、天に昇りかぐや姫に会えるのか、また仙人となり再会まで悠久の時を待つのか、それはわかりません。

とにかく、誰も見たこともない「竜の首の珠」や「蓬莱の玉の枝」を手に入れるような難題を解決しなくては、私が瀬織津姫様にお会いすることができないのは変わらないでしょう。

「そんなの無理だ」「お前はアホだ」と思われても、それが叶うかもしれない時代を前にして、どうして職人に作らせた紛い物で夢を叶えて満足できるのでしょうか。

そこまで突き抜けてこそ、人間冥利に尽きると言えるように思います。

きっと、天の世界にもそんな「天邪鬼」がいたのでしょう。

とんでもない「高嶺の花」に恋をするような、向こう見ずの阿呆が。